Innovationsorientierte und resiliente Regionalentwicklung mit Hilfe von «Reallaboren»

Herausforderungen

Aktuelle Entwicklungen wie Digitalisierung, demographischer Wandel, Klimawandel und Fragen der Nachhaltigkeit stellen unsere Gesellschaft vor komplexe Herausforderungen. Sie fordern einen kontinuierlichen Adaptionsprozess bestehender Modelle des Zusammenlebens und -arbeitens und manifestieren sich physisch im Raum. Vor diesem Hintergrund reicht es nicht aus, Areale, Gemeinden und Regionen «nur» als belebte und (sozial) durchmischte Räume zu entwickeln. Vielmehr müssen gesellschaftliche Innovationsprozesse, die eine grosse Flexibilität in Bebauung und Nutzung fordern, von Beginn an mitgedacht werden und integraler Bestandteil zukünftiger Raumentwicklungen sein.

Um innovative Produktionsprozesse, -verfahren und Formen des Zusammenlebens zu testen und beiErfolg auch zu implementieren, wird der Ruf nach Experimentierflächen und -räumen für Entwicklungsprozesse in Gemeinden, Regionen und Kantonen laut (vgl. Text zu den innovativen Allmenden S. 32). Die Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, nämlich wie diese Experimentierräume genau ausgestaltet werden müssen und welche Prozesse und Methoden zu einer integralen Raumentwicklungsstrategie führen können, bleibt bisher jedoch weitestgehend unbeantwortet. Erfolgreiche Experimentierräume und -flächen zeichnen sich dadurch aus, dass sie kreativ-chaotisch und ergebnisoffen gestaltet sind und gleichzeitig in strukturierten Abläufen und Prozessen vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet werden. Gerade in wirtschaftlich besonders herausgeforderten ländlichen Räumen und Berggebieten bieten sich hier für die Neue Regionalpolitik (NRP) der Zukunft interessante Opportunitäten.

Die Methode des Reallabors («Urban Living Lab») bietet eine zukunftsweisende Lösung für die Gestaltung dieser kreativen Experimentierräume. Sie gibt den verantwortlichen Akteur*innen aus Verwaltung, Forschung und Privatwirtschaft eine konkrete Umsetzungsanleitung, einen definierten Prozess an die Hand und bietet eine Einbettung in das internationale Netzwerk bestehender Reallabore. Letztere finden im europäischen Ausland bereits vielfach Beachtung und werden in verschiedensten Raumtypen (urban & peripher) erfolgreich umgesetzt und staatlich gefördert. In der Schweiz findet die Methode hingegen bisher kaum Beachtung, obwohl die NRP dafür bereits heute ein optimales Gefäss böte. Die Methode des Reallabors wird deshalb im Folgenden zunächst theoretisch und dann anhand eines konkreten Umsetzungsbeispiels einer Arealentwicklung in der Gemeinde Muttenz im Kanton Basel-Landschaft, vorgestellt.

Reallabore – eine Methode für zukunftsgerichtete Arealentwicklung

Als «Reallabor» wird ein stetiger Prozess des Experimentierens und des Testens von Neuem verstanden, in welchem das gegenseitige Lernen diverser gesellschaftlicher Akteur*innen in ihrem Umfeld ermöglicht wird. Der Begriff des Labors wird auf die Raum- und Arealentwicklung und das Zusammenleben und -arbeiten angewendet, um kontinuierlich nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die die Lebensqualität der Bewohner*innen steigert. Erfolgreiche Innovationen werden nach einer «realen Testphase» beibehalten und implementiert. Den Kern des Reallabors bildet demnach die Anpassungsfähigkeit an Veränderung oder auch gesellschaftliche Innovationen. Zukunftsfähigkeit besteht nicht mehr darin, Zukunft möglichst präzise vorauszusagen und dafür zu planen, sondern die Fähigkeit zur Veränderung anzustreben und diese zu gestalten. Ein Reallabor kann gleichermassen in städtischen und ländlichen Regionen, in Berg- und Grenzgebieten sowie in hochentwickelten Volkswirtschaften und Entwicklungsländern angewendet werden.

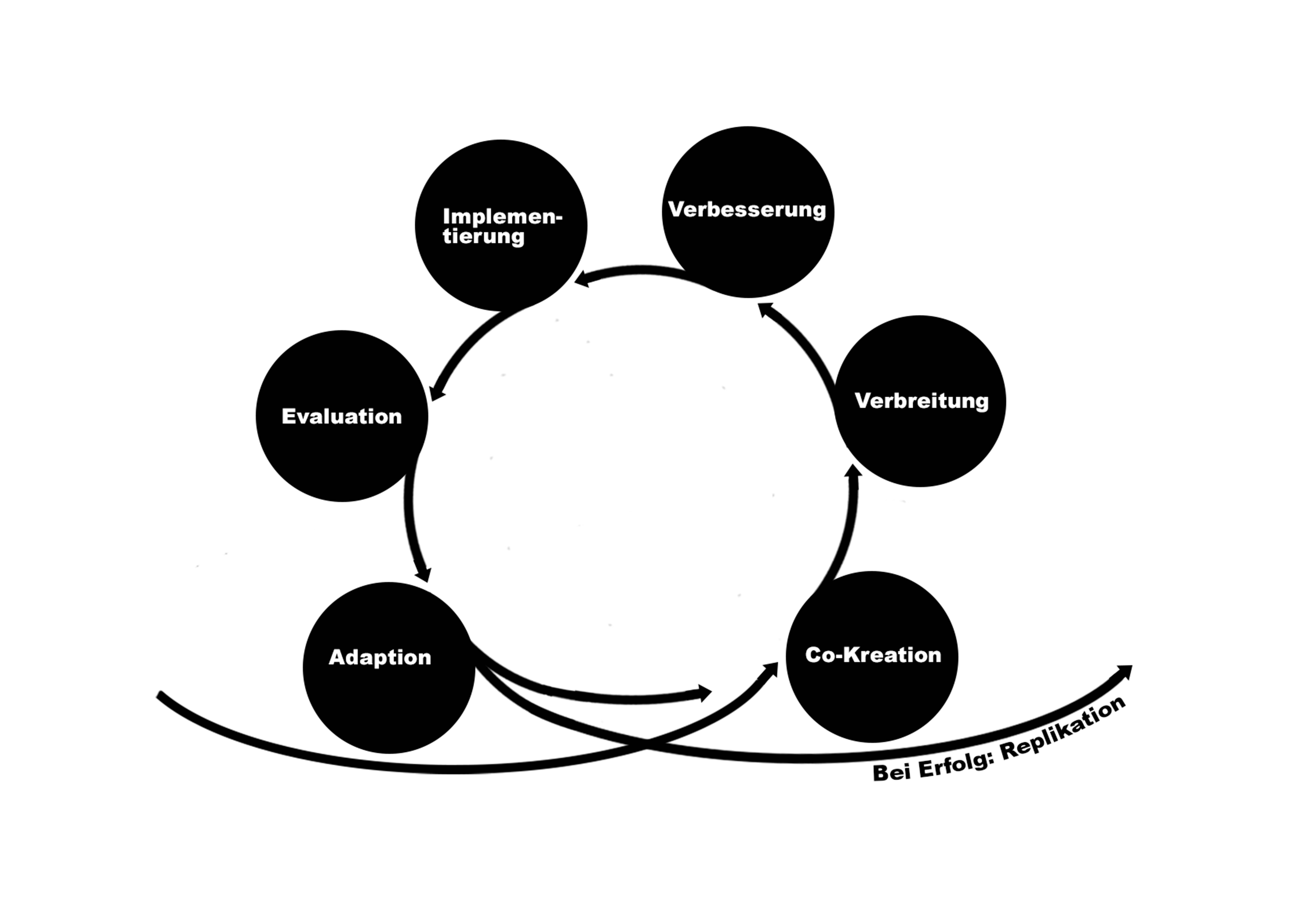

Die Methode des Reallabors bildet einen Kreislauf der «Co-Kreation» ab, in welchem Akteur*innen stetig und gemeinsam soziale Innovationen für einen Raum, ein Areal, eine Gemeinde, ein Quartier entwickeln.

Der Prozess besteht aus folgenden Phasen: Gemeinsame Entwicklung («Co-Kreation»)einer Idee, eines Angebots oder eines Produkts, Dissemination der Ergebnisse an alle Akteur*innen, Verbesserung der Idee auf Basis von Rückmeldungen, Implementierung, Evaluation und erneut Adaption. Die Innovation kann in unterschiedlichen Bereichen des Zusammenlebens und -arbeitens stattfinden (u. a. Mobilität, Bau, Energie). Bei Erfolg können die Innovationen auch auf andere Areale übertragen werden (Replikation).

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die nachhaltige Umsetzung eines Reallabors ist die Zusammensetzung der Akteur*innen und deren gemeinsames Handeln in Form des oben beschriebenen Co-Kreations-Prozesses. Denn Investor*innen und Projektentwickler*innen stehen zunehmend vor der Herausforderung, nachhaltig attraktive Räume zu entwickeln, die von einer breiten Gesellschaftsschicht akzeptiert und nachhaltig genutzt werden. Durch den Einbezug von ortsansässigen Forschungs- und Bildungsinstitutionen, Kunst- und Kulturschaffenden, der lokale Bevölkerung, lokalen Unternehmen, und der öffentlichen Hand können bereits in der Planungsphase gemeinsam Vorstellungen für zukünftige Nutzungen entwickelt werden. Lösungen werden dann stetig im «real life context» erprobt und angepasst.

Das Areal Co-Next entsteht als eines der ersten Reallabore der Schweiz in unmittelbarer Nähe der FHNW. Von Beginn an wurde die FHNW (Hochschule für Wirtschaft und Hochschule für Architektur, Bau und Geomatik) systematisch in den Planungsprozess des Areals durch Frans Rammaert (Projektkoordinator) im Auftrag von Bricks (Investor und Projektentwickler) mit einbezogen. Studierende erarbeiten gemeinsam mit Dozierenden und Expert*innen aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand Ansätze für zukünftige Formate, Nutzungen, Gebäude und Bauformen. In der Entwicklungs- und Bauphase werden Ideen und Prototypen lokaler Start-Ups, Forschungsinstitutionen und Unternehmen direkt auf dem Areal (zunächst in temporären Bauten des Start-Ups ENOKI aus Lausanne, dann in permanenten Strukturen) getestet und nach entsprechenden Adaptionen und bei Marktakzeptanz implementiert. Innovationen umfassen dabei sowohl technologische als auch soziale Neuerungen.

Zukünftig könnten Reallabore einerseits für eine integrale Raumentwicklung in Städten und peripheren Gebieten direkt und explizit von der NRP gefördert werden, wenn bestimmte Bedingungen (z. B. belegter Einbezug der regionalen Akteursgruppen) erfüllt sind und der Prozess entsprechend eines Kriterienkatalogs beschrieben wird. Vor allem die Ausrichtung 2 der NRP bietet heute bereits entsprechende Möglichkeiten mit ihrer Förderung von Pilot-, Demonstrations- und Leuchtturmprogrammen. Andererseits könnten auch konkrete Projekte, die aus Reallaboren hervorgehen und eine direkte regionalwirtschaftliche Wirkung haben, von der NRP gefördert werden. Als Startschuss könnte die NRP eine Schweizer Übersichtsseite (analog zu jenen europäischer Nachbarländer wie Deutschland* oder in Skandinavien) initiieren, die Reallabore ausweist und untereinander vernetzt. Denn Innovation geschieht heute mehr denn je durch Interaktion, auch über die kantonalen, regionalen und nationalen Grenzen hinweg.

Publiziert in: SECO (2020, pp. 33-35): «Weissbuch Regionalpolitik». Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern.

*https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/reallaboretestraeume-fuer-innovation-und-regulierung.html